東北大学医学部の受験情報と傾向と対策 | Axisのオンライン家庭教師

目次

医学部受験勉強のこんな悩み、抱えていませんか?

数ある大学の学部の中でも、医学部は難易度が高いことで知られています。試験問題の難易度だけでなく、競争率が高いことも一因です。

ほかの学部とは異なり、医学部受験ならではの悩みを持つ学生も多いのではないでしょうか。この項では、医学部受験でよく挙げられる悩みについて紹介します。

勉強する時間が足りず、医学部受験に間に合うか不安

医学部受験者の中で、ある程度の成績を収め合格に近づくには、しっかりと勉強をする必要があります。「勉強時間の確保」が医学部合格には大きなカギとなるでしょう。

前述したように医学部は競争率が高いため、一般的な学部と同程度の勉強時間では十分といえません。中には、高校に入学してから医学部受験に向けての勉強をスタートするのではなく、高校入学前から準備をはじめている医学部志望者もいます。

勉強に多くの時間を費やしているライバルの存在を考えると、「自分の勉強時間は不足しているのでは」と不安を抱くかもしれません。

勉強の進み具合や、自身の学習のスピードを考えると、「勉強する時間が足りないのでは?」「受験までにしっかり対策できるのだろうか?」という不安もあるのではないでしょうか。

頑張って勉強しても、医学部の模試判定が上がらない

時間を確保して真面目に勉強に取り組んでいるはずなのに、一向に模試判定が上らない、と悩む学生もいるでしょう。なぜ、しっかりと勉強しているはずなのに模試の成績が良くないのでしょうか? 理由は後述しますが、勉強時間が足りていないからではありません。

医学部志望者の中には、模試判定が上がらない理由を「勉強時間の不足」と捉えて、睡眠時間を削ってまで勉強に取り組む人もいます。しかし、十分な勉強時間が確保できていれば、原因はほかにあります。単純に時間だけ増やしても、結果は目に見えて良くはならないでしょう。

成績が伸びず、医学部受験から逃げたい気持ちになる

成績が思うように伸びなかったり、得意だった教科の成績が落ちてしまったりすると、受験が控えているにもかかわらず心が沈んでしまいます。

特に医学部受験という大きなプレッシャーがあると、「もっと頑張らなければ」という気持ちが空回りしたり、「もう無理だ」と感じたり、受験までにさまざまな葛藤を経験するかもしれません。中には、医学部をあきらめて受験から逃げたいと考える人もいるでしょう。

「受験は精神的な困難を乗り越えられる人こそ合格できる」と頭では分かっていても、心がついていかないこともあるはずです。高難易度といわれる医学部受験では、このような心の不安を覚える学生も多いのではないでしょうか。

勉強しても、医学部受験に受かる気がしない、つらい

勉強に多くの時間を割いたものの、期待していた結果が出なければ、医学部が遠い存在に感じるかもしれません。「合格できる」という強い気持ちのまま受験の日を迎えられれば良いですが、目標値が高い場合は途中で心が折れることもあります。

「医学部を受験しても受からないのでは…」という気持ちが強くなると、学習スケジュールをこなすこと自体がつらく感じるのではないでしょうか。つらい気持ちが大きくなると、勉強にも力が入らなくなってしまいます。

医学部受験勉強のコツ、知っていますか?

「医学部を志望しているのに勉強がうまくいかない」「勉強時間が十分か分からない」「目標が遠くて勉強がつらい」という不安は、勉強のコツを押さえれば解消できるかもしれません。

やみくもに勉強時間を増やすだけでは、合格に近づくことはありません。勉強時間ばかり気にかけるのではなく、合格に近づくためには、医学部受験に適した勉強をする必要があります。

高難易度といわれる医学部受験のコツを、しっかりと押さえられているでしょうか?

着実に実力をつけ、効率良く勉強するには以下のようなコツがあります。

まずは狙っている大学の情報を調べる

大学によって必要な科目、選考方法、受験をする最低条件などが変わってきます。

頑張って勉強した事が、あまり関係ない所だった・・・。とならないように、まずは目指す大学の受験情報をしっかりと確認しておきましょう。

東北大学の医学部入試情報は下記の通りです。

【アドミッションポリシー】

医学部では医学,人類を中心とした生命科学に関する教育により,真理を探究する姿勢を育成し ます。高い倫理観と使命感を持って,科学的根拠に基づく臨床医学・医療技術を実践できる医療人 及び新しい医学のフロンティアを開拓し問題を解決できる医学研究者を養成することを目的として います。 科学の分野に対する優れた理解力・学習能力とともに,生命現象や医療の問題への関心・探究心 を持ち,医学や医療を通じて人類の福祉に貢献したいという目的意識があり,病める人の立場になって問題解決のできる人間性を備え,国際的視野で行動できる人を求めています。

AO入試Ⅱ期: (医 学 科) 人を対象とする生命科学や医学・医療に関わる学問に強い関心を持ち,旺盛な探 究心と創造的な思考力と高い倫理観を有する人を求めています。東北大学で学部・ 大学院教育を受けることを希望し,大学や研究所で研究医として世界的な活躍を めざす情熱と積極性を有する人を歓迎します。筆記試験,書類審査,面接試験によって,医学・医療に関わる学問への関心,探究心,思考力,倫理観,英語で話すための基礎的な能力などを評価します。

AO入試Ⅲ期: (医 学 科) 将来,医学・医療の指導者として世界で活躍をめざす人を求めています。東北 大学で医学教育を受けることを熱望し,対話による相互理解力と医学への強い学 習意欲と探究心を持ち,リーダーシップを発揮できる人を歓迎します。大学入学 共通テストの成績に加え,筆記試験,書類審査,面接試験によって,医学・医療 に関わる学問への関心,探究心,思考力,倫理観などを評価します。

国際バカロレア入試: (医 学 科) 国際バカロレアのディプロマ・プログラムにおいて優秀な成績を修めた者で,医 療の諸問題やヒトを対象とした生命現象の解明に対して高いレベルの探究心と向 上心を持ち,倫理性・自主性・協調性に優れ,国際的に活躍するリーダーになれる 人を求めています。筆記試験,書類審査,面接試験によって,医学・医療に関わる 学問への関心,探究心,思考力,倫理観などを評価します。

帰国生徒入試: (医 学 科) 海外の教育機関で十分な基礎学力を修得し,その課程を優秀な成績で修了した者 で,医療の諸問題やヒトを対象とした生命現象の解明に対して高いレベルの探究心 と向上心を持ち,倫理性・自主性・協調性に優れ,国際的に活躍するリーダーになれる人を求めています。筆記試験,書類審査,面接試験によって,医学・医療に関 わる学問への関心,探究心,思考力,倫理観などを評価します。

【募集人員】

| 前期日程 | 77 |

| 後期日程 | – |

| AO入試Ⅱ期 | 15 |

| AO入試Ⅲ期 | 12 |

| 地域枠入試 | 9 |

| 国際バカロレア入試・帰国生徒入試・私費外国人留学生入試 | 3 |

【一般入試】

| 区分 | 前期日程 |

| 出願期間 | 【インターネット登録】1月18日~2月5日17時※1

【出願書類の提出】1月25日~2月5日17時(必着) |

| 試験日 | 2月25・26日 |

| 合格発表日 | 3月9日 |

| 入学手続日 | 3月12日~15日(郵送必着) |

※1 インターネット上での出願情報の登録及び入学検定料の納入だけでは出願手続が完了しません。

≪2021年度 東北大学前期日程 配点≫

| 受験科目 | 共通テスト | 前期個別入試 |

| 英語 | (50)※1 | 250 |

| 数学 | 50 | 250 |

| 理科 | 50 | 250 |

| 国語 | 50 | – |

| 社会 | 50 | – |

| 面接 | – | 200 |

| 合計 | 250 | 950 |

・選考方法

入学者の選抜は,調査書の内容及び学力検査等の成績を総合して行います。

・共通テスト科目

【社会】世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1科目

【理科】物理、化学、生物から2科目

・個別入試科目

【理科】物理、化学、生物から2科目

【面接】医師としての適性を判断します。 面接試験では,小作文と面接を行います。小作文と出願書類は面接の参考に用います。

※1)「リーディング」150点満点、「リスニング」50点満点に換算した200点満点を素点とし、これを50点満点に換算し利用する。

1.数学については,数学Bは「数列」,「ベクトル」を出題範囲とします。また,数学Ⅲは発展的な内容「微分方程式」からは出題しません。

2.理科については,各科目の基礎を付した科目と基礎を付さない科目を併せてそれぞれ1科目とし,全範囲を出題範囲とします。

ただし,物理については「物理学が築く未来」の分野の知識を前提とした出題はしません。

3.外国語中,英語については,「コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ」及び「英語表現ⅠⅡ」を併せて1科目とします。

≪東北大学前期日程入試結果≫

| 年度 | 2020 | 2019 | 2018 |

| 募集人数 | 77 | 105 | 110 |

| 志願者数 | 252 | 354 | 401 |

| 合格者数 | 79 | 109 | 110 |

| 倍率 | 3.2 | 3.2 | 3.6 |

≪東北大学前期日程入試 科目別傾向≫

【英語】

大問4題構成で、大問1と2はそれぞれ3ページ分ほどの長めな長文問題である。英文を日本語で説明する問題や、文脈から単語の意味を推測し他の単語に置き換える問題などが多いため、語彙力はもちろんのこと、文法力や内容把握力も重要となる。過去問や問題集で経験を積み、読みながら内容を把握できるまで英文に慣れておくとよい。

大問3は英文を読んだ上で自分の意見を述べる英作文問題であり、例年70文字ほどの分量を要求される。英作文添削の機会があれば積極的に利用するとよい。大問4も日本語文の英語訳2題が出題されるため、英作文能力が必要となる。参考書などでよく見る言い回しは、一通り英語で書けるようにしておくとよい。

【数学】

大問6題構成で、全分野からまんべんなく出題される可能性がある。各単元において、公式をはじめとした「知っていることが前提」となる知識をいかに応用でいるかが重要となる。また各単元に整数分野がからむ問題が出題されることが多いので、整数問題には特に慣れておくと有効となるだろう。中堅~難関国立大入試練習として理想的な難易度となっており、どれも一筋縄ではいかないが、基礎を理解できていれば対処できるものが多い。ただ中には時間をとられる難しい問題もあるため、それらを早い段階で見極め、解ける問題から順に取り掛かる経験も必要となる。

【物理】

大問3題構成で、それぞれが内容的に連続した中問2題に別れる。大問1は力学、大問2は電磁気学、大問3は熱力学または波動が出題されている。どの問題も後半に行くほど煩雑な計算と複雑な立式を要するようになるので、次元分析などの術を駆使して計算ミスがないようにするべきである。

問題で扱う内容そのものは問題演習を積んでいればありふれたものであるが、問題の展開に独特の煩雑さがみられる。学校でもらった問題集の問題を解ける自信がついたら、積極的に過去問を解いていくとよいだろう。

【化学】

大問3題構成で、例年大問1が酸化還元反応や、気体の状態変化などをもとにした計算問題。大問2が基本的な無機化学。大問3が構造式判定を中心とした有機化学となっている。3題とも基礎知識勝負となるため、教科書や参考書等を用いて基礎知識をまとめたノートを作成し、何度も読み返すことで大幅な点数強化が可能となる。大問3の有機化学も一見すると複雑で難解に思えるが、結合や反応基の性質を理解していれば十分に対処できる。

【生物】

大問3題構成で、広く生物基礎から生物までの単元が出題される傾向にあるため、まんべんなく目を通しておく必要がある。また基礎が固まっていることが前提となっているため、少なくとも教科書の太文字の単語については、その働きや他との関連性を自分で説明できるほどになるまで理解しておくべきだ。遺伝子や発生の単元では、領域やたんぱく質名等がアルファベットで表記されることも多く、一見すると混乱しそうであるが問題集等を積み重ねて行えば、常套的な表現であることがわかる。経験がものを言うことが多いため、東北大の過去問を中心に、問題集や他大の過去問にも目を通し、生物の問題に慣れると良い。

≪北海道大学現役学生講師からの学習ワンポイントアドバイス≫

基礎固めが何より重要です。見返す用のノートを丁寧に作り、つまずいたらすぐに見返しましょう。

【特殊入試】

・AO入試Ⅱ期

| 出願期間 | 【インターネット登録】10月9日~10月22日正午※1

【出願書類の提出】10月16日~10月22日正午(必着) |

| 試験日 | 【第一次選考】11月7日 【第二次選考】11月21日 |

| 合格発表日 | 【第一次選考】11月13日 【選考結果】11月27日 |

| 入学手続日 | 12月14日~12月17日(郵送必着) |

・AO入試Ⅲ期

| 出願期間 | 【インターネット登録】1月12日~1月27日 17時

【出願書類の提出】 1月19日~1月27日 17時(必着) |

| 試験日 | 2月13日※2 |

| 合格発表日 | 【第一次選考】2月9日 【選考結果】2月15日 |

| 入学手続日 | 2月16日~2月22日(郵送必着) |

・地域枠入試

| 出願期間 | 【出願書類の提出】1月19日~1月27日 17時(必着) |

| 試験日 | 2月13日※2 |

| 合格発表日 | 【第一次選考】2月9日 【選考結果】2月15日 |

| 入学手続日 | 2月16日~2月22日(郵送必着) |

・国際バカロレア入試

| 出願期間 | 【出願書類の提出】10月16日~10月22日正午(必着) |

| 試験日 | 【第一次選考】11月7日 【第二次選考】11月21日 |

| 合格発表日 | 【第一次選考】11月13日 【選考結果】11月27日 |

| 入学手続日 | 12月14日~12月17日(郵送必着) |

・帰国生徒入試

| 出願期間 | 【出願書類の提出】10月16日~10月22日正午(必着) |

| 試験日 | 【第一次選考】11月7日 【第二次選考】11月21日 |

| 合格発表日 | 【第一次選考】11月13日 【選考結果】11月27日 |

| 入学手続日 | 12月14日~12月17日(郵送必着) |

・私費外国人留学生入試

| 出願期間 | 【出願書類の提出】1月4日~1月7日正午(必着) |

| 試験日 | 3月22日 |

| 合格発表日 | 3月26日 |

| 入学手続日 | 3月30日(郵送必着)) |

※1インターネット上での出願情報の登録及び入学検定料の納入だけでは出願手続が完了しません。

※2志願者数が募集人員を大幅に上回る場合には,出願書類の内容及び大学入学共通テストの成績に より第1次選考を行うことがあります。この場合は,第1次選考合格者にのみ第2次選考を行います。

≪2021年度 東北大学 AOⅡ期 入試配点≫

| 受験科目 | 第1次選考 | 第2次選考 |

| 筆記試験 | 600 | 300※ |

| 出願書類 | 150 | – |

| 面接試験 | – | 150 |

| 合計 | 750 | 450 |

・選考方法

筆記試験では,理数系の基礎的理解度に加えて,医療系分野に深い関心を持ち高度な英文を読み解く能力,論理的かつ多面的な思考能力,表現力,作文能力などについて評価します。出願書類については,高等学校の教科成績のほか,学校内外の様々な学習成果や活動実績,資格等 (英語の資格・検定試験など)を評価します。面接試験では,実施前に小作文を課します。面接では,医師や医学研究者としての適性,英語で話す ための基礎的な能力を評価します。また,科学研究に関する活動を主体的かつ継続的に行ってきた経 験がある場合には,面接の際にその成果や活動について発表の機会を与えて評価します。なお,小作 文は面接の参考資料として用います。

≪東北大学 AOⅡ期 入試結果≫

| 年度 | 2020 | 2019 | 2018 |

| 募集人数 | 15 | 15 | 15 |

| 志願者数 | 128 | 116 | 121 |

| 合格者数 | 15 | 16 | 15 |

| 倍率 | 8.5 | 7.3 | 8.1 |

≪2021年度 東北大学 AOⅢ期 入試配点≫

| 受験科目 | 第1次選考 | 第2次選考 |

| 英語 | 200 | 面接※(250)

筆記試験(250) |

| 数学 | 200 | |

| 理科 | 400 | |

| 国語 | 200 | |

| 社会 | 100 | |

| 合計 | 1100 |

・選考方法

出願書類の内容,大学入学共通テストの成績,筆記試験及び面接試験の結果を総合して合格者を 決定します。 出願書類については,高等学校の教科成績のほか,学校内外の様々な学習成果や活動実績,資格 等(英語の資格・検定試験など)を評価します。 筆記試験では,医療系分野に深い関心を持ち高度な英文を読み解く能力,論理的かつ多面的な思考能 力,独創性,表現力,作文能力などについて評価します。 面接試験では,出願書類の内容を参考にして医師としての適性や医学研究者としての適性を評価します。

・共通テスト科目

【社会】世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1科目

【理科】物理、化学、生物から2科目

≪東北大学 AOⅢ期 入試結果≫

| 年度 | 2020 | 2019 | 2018 |

| 募集人数 | 15 | 15 | 15 |

| 志願者数 | 128 | 116 | 121 |

| 合格者数 | 15 | 16 | 15 |

| 倍率 | 8.5 | 7.3 | 8.1 |

≪2021年度 東北大学 地域枠 入試配点≫

| 受験科目 | 第1次選考 | 第2次選考 |

| 英語 | 150 | 面接※(400)

筆記試験(250) |

| 数学 | 400 | |

| 理科 | 400 | |

| 国語 | 200 | |

| 社会 | 100 | |

| 合計 | 1250 |

・選考方法

出願書類の内容,大学入学共通テストの成績,筆記試験及び面接試験の結果を総合して合格者を決定します。 出願書類については,高等学校の教科成績のほか,学校内外の様々な学習成果や活動実績,資格等 (英語の資格・検定試験など)を評価します。 筆記試験では,医療系分野に深い関心を持ち高度な英文を読み解く能力,論理的かつ多面的な思考能 力,独創性,表現力,作文能力などについて評価します。 面接試験では,出願書類の内容を参考にして医師の適性や地域医療への考えを評価します。 AO入試Ⅲ期(医学部医学科)との併願を希望した者で,地域枠入試の選抜で不合格となったもの は,AO入試Ⅲ期の選抜の対象になります。ただし,この場合には岩手県の地域医療への従事,岩手 県キャリア形成プログラムの義務履行は課されず,岩手県医療局医師奨学資金の受給もありません。

・共通テスト科目

【社会】世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1科目

【理科】物理、化学、生物から2科目

≪東北大学 地域枠 入試結果≫

| 年度 | 2020宮城枠/岩手枠) | 2019宮城枠/岩手枠) | 2018宮城枠/岩手枠) |

| 募集人数 | 7/2 | – | – |

| 志願者数 | 16/5 | – | – |

| 合格者数 | 7/2 | – | – |

| 倍率 | 2.3/2.5 | – | – |

≪2021年度 東北大学 国際バカロレア 入試配点≫

・選考方法

出願書類の内容,筆記試験及び面接試験の結果を総合して合格者を決定します。 出願書類については,ディプロマ・プログラム教科成績や国際バカロレア試験成績のほか,学校内外 の様々な学習成果や活動実績,資格等(英語の資格・検定試験など)を評価します。 筆記試験では,医療系分野に深い関心を持ち高度な英文を読み解く能力,論理的かつ多面的な思考能 力,独創性,表現力,作文能力などについて評価します。 面接試験では,実施前に小作文を課します。面接では,出願書類の内容を参考にして医師としての適 性や医学研究者としての適性を評価します。なお,小作文は面接の参考資料として用います。

すべての志願者を対象に,出願書類の内容の審査及び筆記試験により第1次選考を行います。第1次選 考合格者に対してのみ第2次選考として面接試験を行います。その結果と第1次選考で実施した筆記試験 の結果を総合して合格者を決定します

≪東北大学 国際バカロレア 入試結果≫

| 年度 | 2020 | 2019 | 2018 |

| 募集人数 | 3 | 3 | 若干 |

| 志願者数 | 1 | 1 | 2 |

| 合格者数 | 1 | 1 | 2 |

| 倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

≪2021年度 東北大学 帰国生徒 入試配点≫

・選考方法

筆記試験により第 1 次選考を行います。第 1 次選考合格者にのみ第 2 次選考として面接試験を行います。出願書類の内容,筆記試験の結果及び面接試験の結果を総合し,合格者を決定します。 筆記試験では,理数系の基礎的理解度に加えて,医療系分野に深い関心を持ち高度な英文を読み 解く能力,論理的かつ多面的な思考能力,表現力,作文能力などについて評価します。 面接試験では,実施前に小作文を課します。面接では,医師や医学研究者としての適性を評価し ます。なお,小作文は面接の参考資料として用います。

≪2021年度 東北大学 私費外国人留学生 入試配点≫

・選考方法

出身学校等が発行する証明書等の出願書類の内容,「日本留学試験」の成績,本学が実施する次の学力試験(数学) 及び面接試験の結果を総合して合格者を決定します。ただし,学力試験及び面接試験を課す学部・学科・専 攻において,そのどちらか1つでも受験しない者は,失格とします。 なお,学力試験及び面接試験は,日本語で行います。

高1~高2は基礎学力を身に着ける

医学部受験のコツ、1つ目は高校1~2年生間における時間の使い方です。医学部は偏差値の高いハイレベルな受験になります。「苦手科目は、ほかの得意科目でカバーできる」などとは考えないことです。少しの得点の差が合否を分けてしまいます。

そこで、高1~高2にかけて力を入れたいのが「基礎学力」という土台固めと、「苦手科目の克服」です。

医学部受験では生物が基本科目となります。生物に関しては苦手としないよう、特に力を入れて基礎学力の定着を図るべきです。

同じ理科の科目では、化学にも力を入れましょう。化学は出題範囲の広い分野ですので、同じく基礎固めを中心に苦手を克服するようなプランを立てます。

数学や英語に関しては知識の定着までに時間がかかるので、コツコツ取り組む姿勢が重要です。

以上のように、理科に特に注意を払いながら、全科目の基礎を総合的に理解していくのが高1~高2にかけての医学部受験のための勉強のコツになります。

高3の夏は苦手科目を克服する

高1~高2にかけて基礎学力を養い、苦手科目を学習しても、苦手をしっかり克服できていないこともあります。なかには、同じ問題ばかり解いて問題に慣れてしまったことで、「苦手を克服できた」と錯覚するようなケースもあるでしょう。

高3の年も後半になると実践に力を入れたい時期になので、苦手分野や苦手科目があれば、前半までにつぶしておくべきです。

夏までに全科目、全分野の苦手な領域を明らかにしておきましょう。その上で、課題を克服するための学習計画を立てて実行することが、医学部受験2つ目のコツです。理想は、夏明けの共通テストレベルの問題を完全に理解できるレベルにまでもっていくことです。

高3の秋はアウトプットの練習をする

医学部の受験勉強3つ目のコツは、高3秋の時間の使い方です。高1~高2で基礎力を養い、高3の夏までに苦手を克服したあとは、受験に向けての最後の総仕上げとなります。

総仕上げで意識したいのは、知識のアウトプットです。夏明けの9月からは、問題集や過去問、模擬テストに計画的に取り組み、実践形式の問題に慣れ、得点力をアップする勉強に取り組みます。

知識のインプットで満足するのではなく、しっかり時間を設けてアウトプットに力を入れ、計画的に実行することが重要です。

模試や過去問で本質的な経験を積む

受験までのラストスパートで模試を多くこなせば実力がつくと考える人もいるかもしれませんが、量よりも質のほうが重要です。たくさん模試を受けるだけで満足しないようにしましょう。

模試を何度も受けるより、解き直しをして、知識をインプットするほうが時間を有意義に使えます。インプットとアウトプットを繰り返して、知識を高難易度レベルまでもっていくことを意識し、勉強に取り組むことが医学部受験4つ目のコツです。

なお、高3後半から受験にかけては、模試だけでなくリアルな試験問題に慣れておく必要があります。過去問は、受験する大学のうち、自分に相性の良い大学のものに絞り、重点的に解くのが効率の良い時間の使い方です。

小論文、面接の対策を徹底する

5つ目のコツは、小論文や面接などの対策です。

受験では、学力試験のほかに、小論文や面接もあります。特に小論文や面接は、塾や学校では取り上げられることが少ない分野なので、どのように対策するか悩む学生も多いところでしょう。

小論文と面接強化のコツは、受験大学の傾向を知り、パターンを把握しておくことです。特に小論文は、国語が得意でも同じように得意とは限りません。

苦手レベルから本試験対応レベルまでにもっていくためには、出題のパターンを知って、アウトプットをする時間を設け、小論文や面接まで徹底して対策を練ることです。

しっかりと学習量を確保

国公立大学の医学部入試はハイレベルです。共通テストと二次試験の併用型入試で、私立大学の医学部よりもハードルは高くなります。

共通テストでは正答率9割前後、二次試験では正答率6~7割程度の得点力が必要です。どの教科でも高得点が取れないと高い正答率は望めないため、苦手を克服し、しっかり得点できるだけの実力をつけておかなければなりません。

また、一般的に国公立大学よりもハードルが下がるといわれる私立大学の医学部受験でも、低くて偏差値60以上です。ほかの学部と比較すると、私立大学でもハイレベルな受験となるでしょう。さらに、国公立大学と併願して受験する人も多いため、倍率は国公立よりも高いです。

私立大学の医学部であっても、十分な学力をつけ、受験対策をしておかないと、合格は厳しくなります。

6つ目の医学部受験の勉強のコツは、自分自身の学力を受験レベルまでに引き上げるための十分な時間の確保です。いくら効率の良い勉強をしても、自身の学習レベルに最適な時間を確保できないと合格は遠のくでしょう。ある程度の学習量は必要です。

よい睡眠をしっかりととる

睡眠不足が蓄積されると集中力が徐々に削られてしまい、効率が著しく低下していくと言われています。

徹夜で勉強をして睡眠時間が4時間や5時間になっていませんか?

しっかりと勉強量を確保し、良い睡眠もとる。これも受験勉強において大事です。

勉強と睡眠を両立させるためにも、一日の行動をしっかりと計画しておきましょう。

合格する学習計画の立て方

医学部受験で合格するための勉強のコツを紹介してきました。コツを生かすには、合格のための学習計画が必須です。学習計画はどのように立てるべきか、ポイントを紹介します。

現時点での自分の実力を把握

医学部合格のためには、早い段階から長期的な計画を立てておく必要があります。そこで活用したいのが、模試です。

定期的に実施される模試は、現状を分析するのに役立ちます。得意な分野と苦手な分野の洗い出し、各出題分野の学習状況を確認するのに適しているためです。

さらに、模試の結果を見れば、志望校入試との実力の差がどのくらいか、自分の実力を客観的に見ることができます。受験のための現在地を確認できますし、受験までにどれくらいの学習量が必要か、入試までに強化すべき項目は何かなど、現状を整理できるでしょう。

自分の実力と現状、今後の目標が定まれば、学習計画は立てやすくなります。まずは現状を知ることが、学習計画を立てるための第一ステップです。

入試の流れを確認

学習計画を適切に設定するには、目標をしっかりと定めることです。受験大学によって入試には特徴がありますので、目標を適切に設定するためにも、志望校を決めておくことが大前提になるでしょう。

志望校を定めたら、入試日程と入試科目を確認します。国公立大学の場合は1月に共通テスト、2月に二次試験前期があり、私立大学の場合は1~3月にかけて一般選抜というスケジュールです。

国公立大学の医学部を受験する場合は、私立大学よりも学習計画を早める必要があります。推薦を希望する場合は、一般選抜よりも試験や面接の日程が早いため、さらに早めの対策を練らなくてはなりません。

志望校を定め、入試日程と科目を確認してから、はじめて本試験までの学習計画を立てることができます。現在の実力も考慮しながら、「どれくらいの学習量が必要か」「何を重点的に学習するか」など、具体的な学習目標を計画に落とし込んでいきましょう。

年間計画を立てる

学習目標をきちんと達成するためには、実力と目標との差を適切に把握することが重要です。そのうえで年間計画を立てます。

本試験まで集中力を切らすことなく計画的に学習を進めるためにも、模試を中期目標に設定するのがポイントです。客観的に把握するためにも、曖昧な目標を定めるのではなく、科目ごとに目標得点を設定すると良いでしょう。

本試験から逆算して目標得点を定めることで、「本試験レベルに臨むためにどれくらい実力が足りていないのか」「あとどれくらい得点を上げるべきか」など、数値として客観的に現状を把握できます。

1週間の学習習慣を確立

せっかく年間計画を立てても、目標を達成するために行動しなければ結果はついてきません。行動するためには年間計画で満足するのではなく、1週間単位に学習計画を落とし込み、学習習慣を確立していきましょう。

「1週間の間に何を学習するか」「どれくらい学習時間を確保すれば良いか」など、把握できていると受験勉強も取り組みやすいですし、学習の進捗もわかります。1週間のうち一日は学習量や学習内容の調整日と考えて、1週間を6日間として捉えて学習目標を振り分けましょう。

なお、1週間の学習計画をスムーズに進めるには以下のポイントを押さえると良いです。

・自分にとって十分な睡眠時間を確保する

・勉強すると決めた時間は厳守する

・適切に管理するために学習時間を記録する

・日曜日は調整日にする

医学部受験は長期戦ですし、難易度も高いです。受験前になって学習に力を入れ始めても、実力はなかなか身につきません。

長期戦を見据え、確実に実力をつけるには、パフォーマンスを崩さないよう日々の学習時間と睡眠時間の両立を図ることです。学習計画に沿った適切な自己管理がポイントです。

苦手を克服する勉強法

受験勉強のコツでもふれましたが、医学部は難易度が高いです。苦手をそのままにして、得意科目でカバーするのはまず無理だと考えるべきでしょう。

合格にたどり着くためには、勉強量と勉強法のバランスを取り、苦手をしっかり克服することです。

そのためには、目標との距離を正確に測り、常に勉強法を見直し続ける必要がありますし、目指す目標に応じて勉強法を変えていかなくてはなりません。

苦手を克服するにはどうするべきか、押さえるべきポイントを確認しておきましょう。

アウトプットを意識する

学習範囲の知識をインプット、たとえば参考書を読んだだけでは知識がついたとはいえません。苦手を克服するためにも、インプットからのアウトプットを意識して学習を進めましょう。

ここでのアウトプットとは、知識を活用することです。問題集を解く、人に説明するなど、知識を自分のものにするための重要な過程になります。

学習にあたって、アウトプットまで十分にできたか、あるいは不安が残るか、まったくできなかったか、段階ごとに理解度を管理して現状を記録しておきましょう。

アウトプット学習から理解度を管理すれば、苦手分野の中でも何に苦手意識があるのか、どのような問題が苦手なのかが具体的に把握できるようになります。

学習方法を理解度に応じて変える

学習範囲の理解度を管理できるようになると、どんな学習内容(テキスト)が自分に合っているか把握しやすくなります。

応用問題を解けるようにするには、基礎力や理解力が必要なので、理解できていない苦手科目は効率性ではなく理解度を重視して学習するようにします。知識が身につく学習方法を取り入れることが重要です。

とはいえ学習範囲は広いため、すべてを完全に理解しようとすることは厳しいでしょう。

理解度が低い項目が多いときは、学習内容を自身の理解度に合わせアップデートしていきましょう。

集中できる環境を整える

受験勉強に集中するためには、学習に適した環境を作ることも重要です。得意分野であれば学習も進みますが、苦手意識のある分野だと気も散りやすくなります。集中力を高めるためにも、気が散る要素は周りに置かないようにしましょう。

たとえば、学習スペースである机には、本やテレビ、PCなど、別の作業がしたくなるようなものは片付けておきます。机の上には受験勉強に必要なものだけにします。

スマートフォンなども近くには置かないことです。通知音が聞こえると集中力が下がってしまいますし、ついSNSなどを見てしまうなど、学習を妨げる要因になります。

集中力を上げるためにも、必要ない要素は取り除き、椅子に深く腰掛け背筋をまっすぐ伸ばして、正しい姿勢で学習に取り組むようにしましょう。

苦手単元を把握してくれている身近な先生を頼る

効率良く苦手を克服している受験生は、自己学習だけで理解を深めようとするのではなく、身近な人にも頼っています。苦手な単元を把握している先生に学習のアドバイスをもらったり、フィードバックをもらったりする方が苦手克服の近道になるためです。

学校の成績を把握している先生のアドバイスは、学習方法の見直しにも役立ちます。苦手を早めに克服するためにも、身近な先生を頼って、効率良く学習を進めていきましょう。

どうしても上手くいかないと悩む人へ

「寝る間も惜しんで勉強しているのに成績が上がらない」

「好きなことを我慢しているのに思うように学習が進まない」

「できることはやり尽くしたはずなのに結果が出ない」

時間を確保して受験勉強に取り組んでいるにもかかわらず、成績が伸びないと悩む受験生は多いです。先述したように、時間をかけて受験勉強に取り組んでいるにもかかわらず結果が出ない場合、学習時間が問題ではありません。

「自分に何が足りていないのかしっかり把握できていない」「自分に合った学習方法を知らない」などが原因です。

「ベストを尽くしているはずなのに上手くいかない」と悩んでいるなら、やり方や勉強の取り組み方を変えなければなりません。

成績が伸び悩んでいるにもかかわらず、同じ勉強法を続けたり、やり方を変えないままでいたりすると、医学部合格は難しくなってしまいます。

合格を目指したいならAxisのオンライン家庭教師

もしも現状の勉強方法で行き詰っている、あるいは効率良く勉強を進めたいのであれば、経験豊富なプロの講師による個別指導のAxisのオンライン家庭教師(https://axis.onl/)をご検討ください。プロの目線で、医学部合格に向けた個別学習をサポートします。

Axisのオンライン家庭教師をおすすめする理由

医学部受験にAxisのオンライン家庭教師をおすすめする理由は、医学部合格を目指せる実力を自宅で効率よく養えるためです。

一人ひとりに合わせて全国から講師を紹介

Axisのオンライン家庭教師は、採用にこだわり、効果的な指導ができるよう講師陣にしっかりとした研修を実施しています。有名大学出身のハイレベルな講師陣が揃っており、高い指導力を備えているのが特徴です。

医学部受験に関しては、多くの医学部合格実績を誇るプロ講師、現役の医学部生が受験生に合った指導をしています。

受講生との相性を考慮しているため、講師は任意で交代することも可能です。最難関受験を目指す人にはプロ講師A、苦手科目の成績アップを目指したい人にはプロ講師Bなど、学習内容や相性に応じて講師を紹介します。

一人ひとりに合わせた成績アップをサポート

Axisのオンライン家庭教師では、授業の理解度や学習スピードなど、一人ひとりに合った授業プランを提供します。集団学習と違い、一人ひとりに合ったアドバイス、モチベーションの上げ方まで、学習内容以外の面でもサポートできるのが特徴です。

さらにAxisのオンライン家庭教師では、プロ講師のほかにも教育アドバイザーを採用しています。教育アドバイザーとは、講師とご家庭の架け橋となる存在です。受験生の目標や理解度、生活スタイルに合わせたカリキュラムを作成し、学習の進め方をサポートします。

教育アドバイザーは、受験生の目標や成績の伸ばし方などの相談に応じ、一人ひとりに合ったアドバイスを提供しています。それぞれの苦手や特性に合った勉強方法を確立できるでしょう。

講師による個別指導だけでなく、自主学習の時間も無駄にしない、効率の良い学習方法を提案できるのもAxisのオンライン家庭教師の強みです。

オンラインの指導システム

Axisのオンライン家庭教師は、インターネットを使ったオンラインの学習スタイルです。自宅にいながら講師による個別指導を受講できるので、受験生の忙しい生活スタイルにも適しています。生活スタイルに合わせて、いつでもどこでも学習できるのがAxisのオンライン家庭教師のメリットです。

オフラインの指導とは異なり、講師の板書をそのまま保存していつでも見返すことができます。板書を写す時間、板書に気を取られる時間がカットされるため、講師の解説により集中できるようになるでしょう。

また、Axisのオンライン家庭教師では、医学部受験の小論文や面接対策を、家庭教師スタイルで実施しています。現役医学部生の話を聞くこともできるので、学校や塾では対策が難しい小論文や面接の対策もしっかり行うことが可能です。

選べる受講スタイル

Axisのオンライン家庭教師では、受講スタイルを選択できます。試験前のアドバイスが聞きたい、受験範囲だけ強化したいなら、スポット受講で1回からの受講が可能です。

「年間の学習計画を立てるのが苦手で自分に合ったプランで指導してほしい」「目標達成できるようサポートしてほしい」といった人は、通年受講も選択できます。

自身の学習スタイルに合わせて学習スタイルを選択できるのも、Axisのオンライン家庭教師の魅力です。

まとめ

医学部受験は、一般学部と比べるとかなりハイレベルです。合格するには、苦手科目を作らなない計画的な学習、学習量の確保がまず必要となるでしょう。

しかし、どれだけ時間を確保して勉強を頑張っていても、成績が伸びないと悩む受験生は多いです。成績が伸びないのは学習時間や学習量ではなく、学習の質に問題があるからかもしれません。自分に合った勉強方法を確立できていないと、成績は思うように伸びないものです。

Axisのオンライン家庭教師は、成績の伸び悩みで行き詰っている受験生をサポートします。受験生が抱える学習方法の悩みを解決できるオンライン家庭教師です。

Axisのオンライン家庭教師の特長を以下にまとめます。

・生活スタイルにかかわらず、いつでもどこでも授業を受けられる

・一人ひとりに合った学習計画を立ててくれるので苦手克服に役立つ

・医学部受験に特化した小論文や面接対策ができるので本番の不安を解消できる

医学部受験で合格を目指すなら、ぜひAxisのオンライン家庭教師をご検討ください。

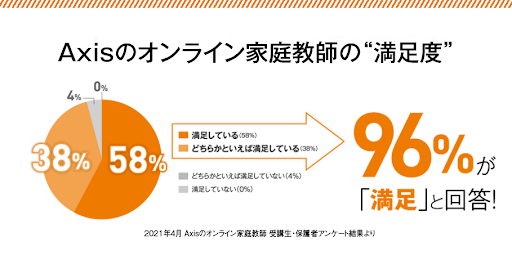

お客様満足度96%は伊達じゃない!

2021年に実施した在校生・保護者へのアンケートでは、なんと満足度96%という結果に!

そんなAxisのオンライン家庭教師で、医学部受験プロ講師専用コースが始まりました!

数々の医学部受験を合格に導いた「医学部合格請負人」が講師を務めます。

※金沢医科・帝京・昭和・藤田医科・大阪医科 ・順天堂・横浜市立大・宮崎大・慶応大・大阪医科大 他多数

高1、高2でプロ講師から必要な力を身に着けるのも良し。

高3で合格に向けた最後の仕上げをするのも良し。

「医学部合格請負人」は私立、国公立、学年問わず、

一人ひとりに合った最適な学習プランで、医学部合格をサポートします。

医学部はハイレベルかつ、狭き門です。

「早ければ早いほうが良い」「思い立ったが吉日」とあるように、

早め早めの行動が受験シーズンのアドバンテージに繋がります。

医学部受験を目指すなら、満足度96%の授業を受けてみませんか?