太陽が1日でどのような動きをしているのか、透明半球について学べば簡単に理解できます。理科の天体分野について詳しくなり、入試問題も解きやすくなるでしょう。今回は、透明半球の概要をおさらいしつつ、使い方や天球との違い、太陽の位置、動きを調べる実験などをご紹介します。理科の問題や実験動画も掲載しているので、気になった方はぜひトライしてみてください。

目次

透明半球とは?

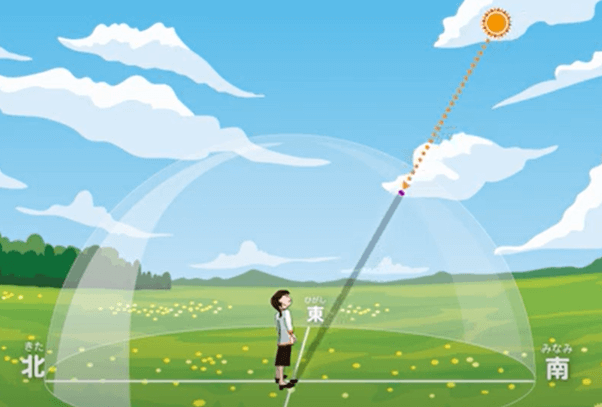

透明半球は、太陽の位置と動きを視覚的に記録できる模型です。文字通り半球のデザインで平らな場所に設置でき、透明になっていて内側は透けて見えます。半球の中心が観測者の位置をあらわします。

地球から遠い太陽の動きは言葉で論じてもイメージしにくいです。その点、透明半球なら太陽の軌道をシールなどを貼って確認できます。

透明半球はシンプルなデザインなので紙媒体でも図示しやすく、理科の入試でも使い方や関連用語とともに太陽の動きに関する問題が出題されやすいです。

気軽に実験できるため、入試に備えて一度は記録を経験しておくと、得点率を高められるでしょう。

透明半球の使い方

使い方はシンプルで、半球の表面上で時刻ごとに太陽の位置を記録します。記録した点を結ぶと太陽の動きを示す軌道が浮かび上がる仕組みです。

記録すると、太陽が東から昇り西に沈むこと、季節によって軌道の高さが変わることなどがわかります。

透明半球は底面の土台となる台紙にセットして利用するのが一般的です。土台には方位(東・西・南・北)と、南北・東西をつらぬく方位線(十字の線)が記されます。

透明半球における太陽の動きと季節の関係

透明半球に描かれる太陽の動きは常に一定ではありません。季節によって軌道が変わり、特徴も異なります。

夏至・春分・秋分・冬至における軌道の特徴、わかることをまとめてみます。

| 季節の時期 | 特徴、わかること |

| 夏至(6月下旬) | 透明半球では高い位置の軌道が描かれ、長さは最も長い。

太陽の高度が最も高く、昼間の時間が長い。 太陽は北東から昇り、北西に沈む。 |

| 春分・秋分(3月下旬・9月下旬) | 透明半球では夏至・冬至の中間の高さで軌道が描かれ、長さも中間。

昼と夜の長さがほぼ同じ。 太陽が真東から昇り、真西に沈む。 |

| 冬至(12月下旬) | 透明半球では低い位置の軌道が描かれ、長さは最も短い。

太陽の高度が最も低く、昼間の時間が短い。 太陽は南東から昇り、南西に沈む。 |

透明半球で太陽の動きを記録すれば、昼間と夜間の長さが異なる理由を視覚的に理解できます。肉眼では気づけない自然の摂理を発見できるのが画期的です。

透明半球と一緒に覚えたい太陽の位置に関する言葉

透明半球に時間とともに太陽の動きを記録すると、太陽が特別な位置に来るタイミングに気づけます。

太陽の動きを端的に説明するときに役立つので、太陽の位置に関する言葉も押さえておきましょう。

| 南中 | 太陽が真南の位置にきた瞬間 |

| 南中高度 | 南中に太陽が記録された位置と観測者(透明半球の中心に立ったと仮定)を結んだ線と、観測者から南に向かう線の間の角度 |

| 日の出 | 太陽が東の地平線から現れる位置に来たときのタイミング |

| 日の入り | 太陽が西の地平線に沈む位置に来たときのタイミング |

透明半球と天球の違いは?

透明半球と似ている言葉として天球もあります。どちらも球という言葉が入っていて違いがわかりづらく、混同している方もいるかもしれません。

透明半球と天球は明確に違い、区別する必要があります。

天球は、地球を中心とした巨大な半径を持つ仮想球面です。

透明半球と違って実在する球面ではありません。透明半球を地球の外側まで拡大して思い浮かべるとイメージしやすいでしょう。

天球の関連用語

天球をさらに理解するには関連用語まで知っておく必要があります。代表的な用語は下記の通りです。

| 天頂 | 地球上の観測者の真上にある天球上の点 |

| 天の北極 | 地球の地軸と天球が交わる点の中で北極の真上にある点 |

| 天の南極 | 地球の地軸と天球が交わる点の中で南極の真上にある点 |

| 天の赤道 | 地球の赤道面を拡大したときに天球と交わってできる円 |

透明半球を使った太陽の動きを記録する理科実験

透明半球について全体像がおわかりいただけたでしょう。ただ、「百聞は一見にしかず」ということわざがあるように、使ってみることが最も理解を深める近道です。

ここでは、透明半球を使った太陽の動きを記録する理科実験についてご紹介します。

【用意するもの】

・透明半球

・台紙

・丸いシール(あるいはサインペン)

・ラベルシール

【実験のやり方】

①正方形の台紙の中央に仮想の観察者の位置を示す中心点を描く

②中心点から北・南・東・西をさす十字線を引く

③日影にならない平らな場所に台紙をセットする

④台紙を十字線が各方角を示す向きに調整する

⑤中心点を覆うように透明半球を置く

⑥1時間おきに影が中心点に重なるように透明半球の表面に丸いシールを貼る

⑦丸いシールのそばに別のラベルを貼って時刻を記入する

太陽の位置を視覚化するために、透明半球の表面に丸いシールを貼って記録する実験です。

まず、台紙の中心点に立って空を見上げ、透明半球の外側に太陽が見えるイメージを想像してみましょう。

透明半球にシールを貼ると影ができます。本来、光はまっすぐ進むので、その影を伸ばした先に太陽があります。つまり、自分が立っている場所に影が重なるようにシールを貼れば、太陽の位置がシールの位置として記録できるというわけです。

1時間おきにシールを貼ると、太陽は東から西に向かって動いていることがわかります。

シールがない場合は、直接サインペンで透明半球に印をつける方法も検討可能です。記録するときはシールの場合と同様に、ペンの先の影が台紙の中心点に重なるようにします。

実際に透明半球にシールを貼って太陽の動きを確認する実験を動画にまとめているので、試してみたい方は参考にしてみてください。

透明半球に関する頻出問題

透明半球についてはよく出題される問題がおおよそ決まっています。基礎知識を押さえておけば必ず得点できる問題も多いです。しっかり理解しておきましょう。

ここでは透明半球に関する頻出問題をいくつかご紹介します。

【例題1】

透明半球を台紙に設置するときの適切な場所を記述しなさい。

<解答>

観察中に日陰にならず日が当たる水平な場所。

【例題2】

次の文章は透明半球に太陽の位置をペンで記録するための記述である。括弧内に当てはまる言葉を埋めなさい。

厚紙には透明半球と同じ大きさの円を書いて中心に印をつける。太陽の位置を正しく記録するにはペン先の( )を中心の印に重ねなければならない。

<解答>

影

【例題3】

透明半球に記録した太陽の位置から軌跡を描いたとき、最も軌跡が長くなるタイミングについてア~エの記号から1つ選びなさい。

ア 夏至

イ 冬至

ウ 春分

エ 秋分

<解答>

ア

【例題4】

透明半球を配置した台紙の中心点に棒を垂直に立てた場合、南中時に棒の影ができる方角をア~エの記号から1つ選びなさい。

ア 東

イ 西

ウ 南

エ 北

<解答>

エ

まとめ

透明半球を利用すれば、太陽の動きが季節によって異なる軌道を描くことを理解できます。昼間と夜間の長さが季節によって違うことも簡単にわかるでしょう。

このように透明半球は、太陽の動きを想像するのに重要なツールです。季節ごとの太陽の軌道、太陽高度の変化がイメージできない方は、実際に透明半球を使って太陽の位置を記録してみてください。

ただ、自分で実験するのが難しく感じる方もいるかもしれません。実験についてわかりやすいレクチャーを受けたい方は弊社ホームページにて。