2022年度から高校1年生で「情報」が始まりました。大学入試改革の目玉の1つですが、何を習っているのか、大学受験にどう影響するのかわかりづらいですよね。

そこで今回は、「情報」とはどのような科目で、どう影響してきそうなのかをお伝えします。ぜひ参考にしてください。

※現在分かっている情報を記載します。新しい情報が入れば更新します。

目次

「情報」とは何か?

「情報」では、社会で必要とされている「データの扱い方」について学びます。

これまでも「情報」の授業はあり、データ活用やウェブページ作成の工夫の仕方を学んでいました。そこにプログラミングとデータサイエンスが加わりました。さらに発展的で体系的な内容になり、情報デザインの重要性や問題の解決まであつかうようになりました。

情報Ⅰは必須科目

さらに大きな変化として、情報Ⅰが必須化したことが挙げられます。そのため、以下の表のようになりました。

| 科目の位置づけ | 高校での成績のつけ方 | センター試験/共通テストでの扱い | 各大学での入試の扱い | |

| (旧)

情報関係基礎 |

数学の選択問題の1つ | 選択した人だけ成績に影響する | 数学の選択問題の1つ | 一部学部・学科での選択科目 |

| (現在)

情報 |

独立した必須科目 | 全員の成績に影響する | 共通テストの必須科目 | 未定(採用大学増加の予想) |

必須科目なので、学校の成績・入試の両方に影響します。たとえば地歴公民よりも重要な科目になります。影響するのは大きく下記の3つです。

・共通テストの得点

・(文系・理系問わず)国公立二次試験の合否

学内の成績に関わるため、大学入試だけでなく、ほぼすべての高校生に関係してきます。

では、学校ではどのように単位を取るのでしょうか。実は、単位の取り方は地域や高校によって異なります。

下記の3パターンがあります。

- 高1で2単位

- 高2で2単位

- 高1で1単位、高2で1単位

気をつける必要があるのは、「①高1で2単位取るパターン」です。高1で情報Ⅰを習い終わるため、もし情報Ⅱを高2で選択しないと、受験生になったときに「情報」を丸1年間勉強していないことになります。

「高1のときに情報は得意だったから大丈夫!」と油断していると、高3になってから痛い目に遭うかもしれません。模試で久々に「情報」を解いてみて、思ったより忘れていたら本当に焦ります。英語や数学だけでも大変なのに「情報」もイチからしなきゃ…となるのは避けたいですね。

所属している高校ではどのパターンで「情報」を習うのか調べておき、春休みや夏休みなどに復習する予定を立てておきましょう。

学ぶ内容は4つ

そもそも、「情報」では何を学ぶのでしょうか。

学習内容は大きく4つにわけられます。それぞれの用語の説明とあわせて確認しておきましょう。

- 情報社会の問題解決

- 情報デザイン

- プログラミング

- データの活用

情報デザイン・・・さまざまな情報を整理して、わかりやすく伝えること

プログラミング・・・コンピュータに指示をだすこと

データの活用・・・ビジネスなどの物事がうまくいくように、データを使うこと

高校の教科書では、この3つの内容を4つの章で学びます。各章の種類・内容は以下の表のようにわかれます。

| 種類 | 内容 | |

| 1-2章 | 知識系 | 情報社会の問題解決、

情報デザイン |

| 3章 | 活用形 | プログラミング |

| 4章 | 活用形 | データ分析 |

1-2章では知識を学びます。デジタルとアナログの違い、ファイル圧縮の種類、情報のデザインの扱い方などです。情報とは何を扱うのか、なぜ扱うのかを学びます。インプット中心の学習になります。

3章、4章では実際にコードを打ったり、人口動態などのデータを使って分析を行います。アウトレット中心の学習です。教科書で扱うプログラミング言語は全部で5つあります。

「Python」「JavaScript」「ドリトル」「VBA」「Swift」の5つです。

それぞれ特徴があり、どの言語を習うかは教科書によります。

5つのプログラミング言語をすべて学ぶ必要はありません。1つのプログラミング言語を学んで使えるようにしておけば十分です。別の言語でもある程度応用がきくようになります。

大学在学中・卒業後にも関係する

「情報」が高校や大学入試で必須になったのは、大学在学中も大学卒業後も必要な知識・技術だからです。

今の時代、文学でも、社会学でも、美術系でも、工学でも、医歯薬でも、情報が関係しない分野はありません。大学で専門的な学問を学ぶ際に必要な内容ですから、最低限のことは大学入学前に学んでおきましょうという位置づけです。

また、社会にある問題を発見し、その解決手段を学ぶのが「情報」なのです。IT人材になることが目的ではありません。

ITに強いかどうかに関わらず、すでに日常生活のさまざまな場面でデータのやり取りがなされています。

たとえば医療現場でも、紙のカルテ院内の各診療科を回していく方式から、タブレットやパソコンなどの端末などで共有するように変わってきています。

「情報」は大学卒業後の仕事や日常生活全般に関係しています。高校の成績や入試対策としてだけでなく、社会で生きていくうえでの必要最低限の知識と技術であるといえます。

大学入試への影響

「情報」の必須化によりすべての高校生が影響を受けます。なかでも大きな影響があるのは、やはり大学入試です。具体的には、共通テストと各大学の個別試験に影響があります。

それぞれ、 2022年6月時点で確定している範囲内でお伝えします。

共通テストへの影響

前述のように、「情報」は必須科目になります。2022年6月時点で決まっていることは下記の3点です。

- 配点は100点

- 教科書同様に大問4つにわかれ、1題25点ずつ

- 問題は未確定だが、使うプログラミング言語はDNCL(ドンクリ)

教科書の1、2章は知識問題なので、それに対応する共通テスト大問1・2は対策がしやすいです。配点が25点ずつですから、1、2章だけで50点あります。ここは満点を取っておきたいですね。

注意が必要なのは教科書3、4章のプログラミングとデータ分析です。

前述のように、教科書によって習うプログラミング言語は異なっています。共通テストでは、どの教科書でも扱われないDNCL(ドンクリ)という言語で出題されます。教科書で使用されているいずれかの言語で出題すると、その言語を教科書で習っていない人が不利になるからです。

習っていない初見の言語で出題されると聞くと、「そんなのわかるわけない!」と不安になるかもしれません。

英語などの外国語の科目と異なり、言語がちがってもそれほど厄介ではありません。以下の2つのポイントを押さえておけば大丈夫です。

②英語を得意にしておく

まず、言語にはそれぞれのアルゴリズムがあります。入力ルールを丸暗記するのではなく、教科書で扱っている言語ではどういうアルゴリズムなのかを理解するようにしましょう。それができれば、ほかの言語をみたときも、その言語のアルゴリズムを理解しやすくなります。

ちなみに、サンプル問題では架空のプログラミング言語で出題されています。架空ですが、アルゴリズムはPythonによく似ています。言語ごとにまったく異なるアルゴリズムが使われているわけではなく似通っています。

また、表記はすべて英語です。英語が読めないとどういう指示が書かれているか読み取れません。英単語をきちんと覚えるクセをつけておきましょう。

個別入試への影響

「情報」が必須になるのは共通テストです。まだ決まっていませんが、国公立大の二次試験でも採用される可能性があります。

当初は、理系学部で採用されるのではと想定されましたが、「情報」の内容が文理問わず必要なため、どの学部でも必須科目か選択科目になる可能性があります。

また、大学入試に影響するのは国公立大だけではありません。私立大学でもすでに、慶應義塾大学、駒澤大学、東京情報大学など12大学で必須あるいは選択科目として扱われることが決まっています(2022年5月時点)。

文科省は私立大学に入試科目への採用を求めており、「情報」を採用する私立大学はこれから増えていくと予想されています。

国公立私立を問わず、難関大学で情報が採用されると、大学入試対策がおおきく変わるかもしれません。「理科が苦手だけど情報が得意だから情報を選択する」など、対策の中身がガラっと入れ替わる可能性もあります。

どの科目の勉強もコツコツがんばってほしいですが、「情報」は特に高1・2の間に受験を意識して力を注いでおくほうが賢明かもしれません。

高校間の環境差による影響

影響があるのは、入試そのものだけではありません。現時点では高校ごとの環境差が大きく、対策できる範囲に差が出ると予想されています。

「情報」の指導には、下記3点の準備が必要と言われています。

- 学校ごとのネット環境

- 生徒1人1台の端末配備

- 情報科専任の先生の充実

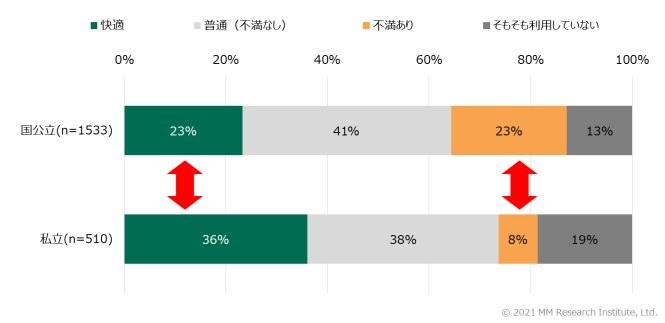

実際、この準備状況がどうなのかと言うと、下記グラフをご覧ください。

出典:MMRI「高校5000校一斉調査」(2021年10月末調査)

1人1台のGIGAスクール構想により、学校では同時多接続が増えています。ところが、国公立高校の23%が接続環境に不満を感じています。全体でも20%近くの高校で接続環境が良好ではありません。

接続状況が良くないと、授業時間内に予定の内容がそもそも終わらないことも考えられます。プログラミングではなくエクセルで授業実施することにした高校もあり、地域や高校によって学習方法や内容に差が生まれるかもしれません。

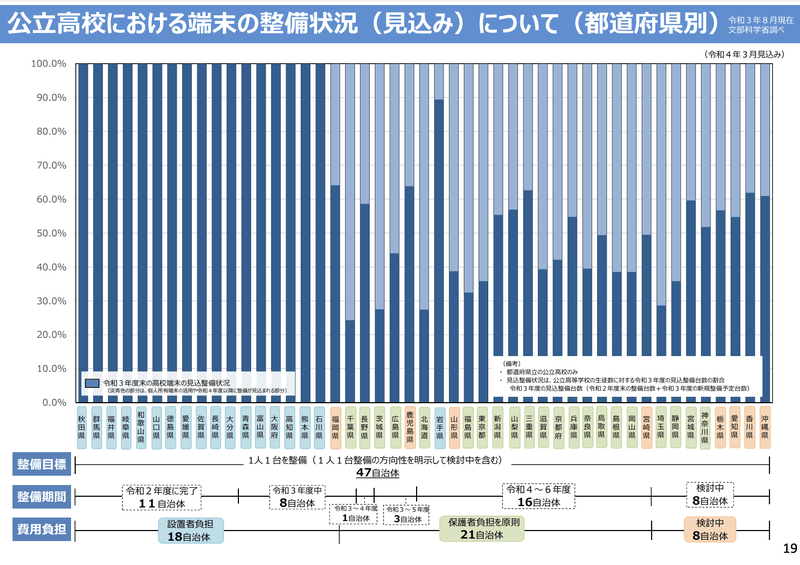

次に、47都道府県の端末整備状況をご覧ください。

出典:文部科学省「学校教育情報化推進専門家会議 (第1回)令和3年9月9日 資料2」

この資料によると、公立高校において、生徒1人1台が実現見込みの都道府県は18あります。その一方で、ほかの29の都道府県の多くは20〜60%程度の配備見込みです。

プログラミングは、実際に自分でプログラムを組んだり、「こんなプログラムにするとどうなるだろう?」と試してみることで身につきます。生徒1人1台の端末配備ができない学校では、こうした操作時間が短くなります。2人で1台の学校では操作時間が半分になり、4人で1台の学校だと1/4です。

練習が少なければ、共通テストや個別試験でも不利になるかもしれません。

また、情報科専任の先生は全国で17%しかおらず(文部科学省、2018年)、ほぼ100%の都道府県もあれば、採用が進んでいない都道府県もあります。1人の先生が複数の学校で指導する「複数校指導」の準備が現在行われています。

接続環境や端末整備、先生の配置でも、都道府県によって大きな違いがあります。この違いが学習の差につながる可能性もあります。

まとめ

いかがでしょうか。「情報」の授業はすでにはじまっていますが、国公立大や私立大の個別試験でどこまで採用されるかは未定です。今後も継続的な情報収集が必要です。

地域や学校によって学習環境の準備にも大きな差異が発生しています。文科省や各学校でも準備を急いでいますが、高校生自身の動きも重要になるかもしれません。

趣味でプログラミングに慣れている高校生は、プログラミング初心者にくらべて断然有利です。そういう意味では、「情報」は好みや環境の違いでスタートラインが大きく左右される科目と言えます。

1章、2章の知識系の問題をはやく得意にし、プログラミングに早く慣れた人が一歩先に行けるでしょう。「情報」の相談をされたい方は、弊社のホームページよりお問い合わせください。